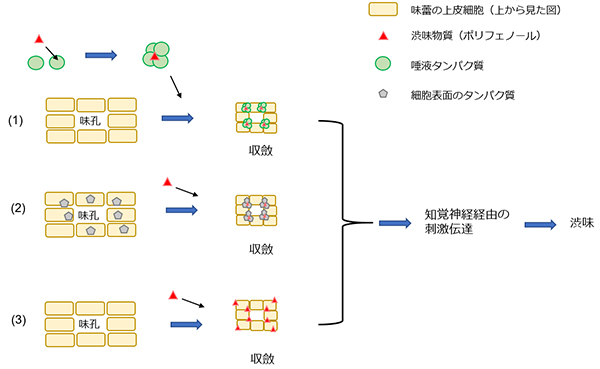

渋味を示す食品としては、緑茶、紅茶、ココア、赤ワイン、渋柿などがあります。いずれもカテキン類、テアフラビン類、プロアントシアニジン類や、カテキン類が縮合した多量体などのポリフェノールを含んでいます。ポリフェノールはタンパク質や脂質(膜)などの生体物質と結合しやすく、紅茶の渋味については以下のようなポリフェノールが関わる発現機構が提唱されています。(図中の“味孔”は味蕾を上から見たときの構造を表しています)。

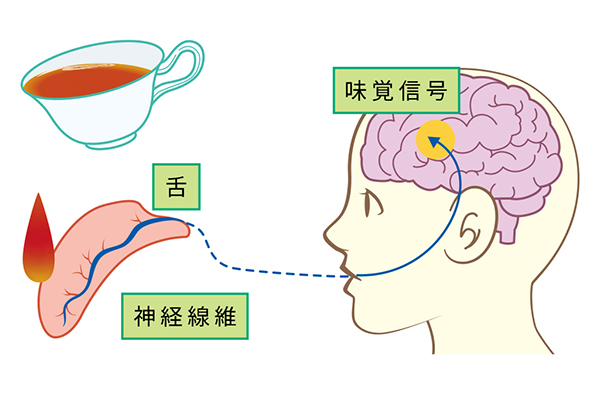

(1) ポリフェノールが口腔内にある唾液タンパク質と結合し、その結果、生成した凝集物が舌表面の細胞膜に接触し、その感覚が神経系を伝わって脳に到達する。

(2) ポリフェノールが舌表面の細胞膜に到達した後、それをきっかけとして細胞膜に存在するタンパク質が凝集し、その感覚が神経系を伝わって脳に到達する。

(3) ポリフェノールが舌表面の細胞膜に結合すると細胞膜の構造が変化し、その感覚が神経系を伝わって脳に到達する。

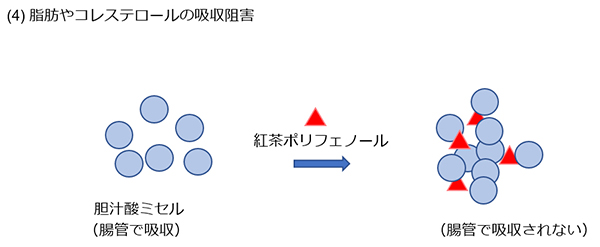

紅茶には、緑茶にも多く含まれるカテキン類、紅茶特有の赤色色素であるテアフラビン類、さらにそれらが複雑に酸化重合したテアルビジン類などのポリフェノールが含まれており、すべてタンパク質や脂質膜につきやすい特徴があります。紅茶の機能として、(4)脂肪やコレステロールの吸収阻害なども期待されていますが、これらもポリフェノールがリン脂質や脂質膜に作用することによる現象である可能性があります。

(図中の番号は上記の(1)~(4)に対応していますが、まだ仮説であることと、相対的な縮尺が必ずしも実際を反映していないことにご留意下さい)